近日,深圳技术大学工程物理学院李佳教授团队联合西北大学物理学院焦杨副教授及美国宾夕法尼亚州立大学CEARL团队,在光学领域国际权威期刊《ACS Photonics》发表重要研究成果:基于超构表面与有机光电二极管全集成架构的偏振光探测器芯片。该成果创新性地将表面等离激元超构表面(Plasmonic Metasurfaces)与有机光电二极管相互集成,协同利用超构表面对不同光场偏振态的电磁响应特性与有机异质结光电二极管优异的光电转化性能,突破传统光电探测器只能探测光场强度的限制,在芯片尺度上实现全集成、高精度、超薄、超轻量、低成本、柔性的光场偏振态探测器。

传统光电探测的局限与突破

光电探测器能将光信号转换成电信号,在现代信息技术中起着举足轻重的作用。传统光电探测器依赖半导体光电效应,可以感知收集到的光子数量,从而获取光场的强度信息。除强度以外,光场还携带着包括偏振、相位和波长等多个维度的丰富信息。这些信息可以提供更多关于物体与光相互作用的重要信息。例如,光的偏振态可以用于分析物体的应力、应变、形貌等属性,在生物医学成像、无人驾驶、精确导航等领域具有巨大的应用潜力。然而,传统探测器若想实现对光场多维信息的感知,需要借助额外的光学元件和机械装置,这导致系统体积较大、结构复杂、操作繁琐等问题。因此,如何在芯片尺度上实现全集成的光场多维信息探测器成为近年来的研究热点。

创新设计:表面等离激元超构表面与有机异质结光电二极管的完美融合

表面等离激元(SPP)是光波与金属表面自由电子集体振荡耦合形成的电磁模式,其独特性质使其成为调控光与物质相互作用的理想媒介。SPP的激发依赖入射光的偏振态:TM偏振光可高效耦合至金属-介质界面,激发SPP共振并显著增强光吸收;而TE偏振光因无法满足相位匹配条件,SPP激发效率极低。这一特性为高精度偏振分辨提供了物理基础。

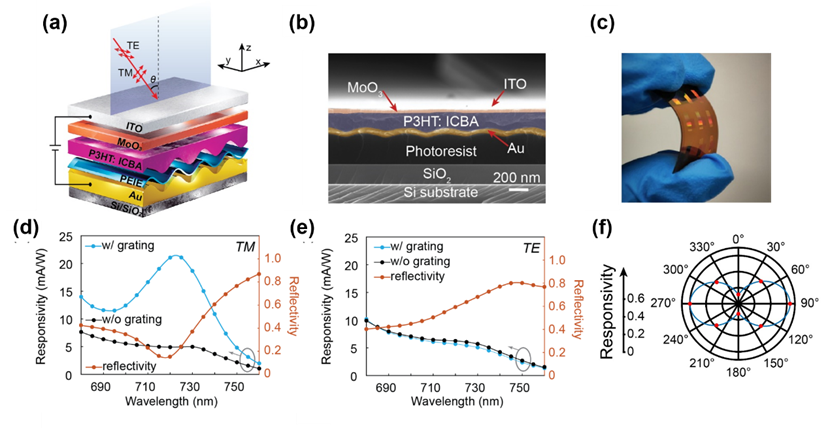

李佳教授团队创新性地将一维金属光栅作为SPP激发平台,并将其作为电极直接集成于有机异质结光电二极管中,通过“超构-有机界面协同设计”,成功在近红外波段实现SPP共振与有机异质结的协同匹配。实验表明,在SPP激发下,有机光电探测器TM偏振光响应较TE偏振提升近13倍,线性偏振比(LPR)高达0.8(理论极限为1),达到国际领先水平。

科学意义与应用前景

该研究通过电磁仿真、光谱学测量与光电探测表征等多维度研究方法,验证了SPP共振对光响应的调控机制,揭示了有机光电二极管与表面等离激元超构表面的协同作用规律。尤为引人注目的是,团队利用有机材料优异的机械柔性,首次实现了柔性偏振探测器的开发。器件在弯曲条件下仍保持优异的偏振响应能力,为可穿戴设备、曲面偏振成像、曲面导航等应用奠定基础。表面等离激元超构表面与有机光电器件的结合,是物理原理与工程技术的完美碰撞。这种高集成化、超薄、超轻、低成本且柔性的设计,突破了传统器件的物理限制,是光学传感领域的重要里程碑。未来,该技术可拓展至相位、波长等多参数同步探测,在自动驾驶激光雷达、医学偏振成像、柔性电子等领域极具应用潜力。

深圳技术大学工程物理学院为第一完成单位。深圳技术大学-西北大学联合培养硕士生王炜为第一作者,李佳教授为第一单位通讯作者。本研究获得了国家自然科学基金、广东省普通高校重点领域专项、深圳市基础研究重点项目、深圳技术大学高层次人才科研启动项目的资助与支持。

图(a)偏振光探测器结构示意图;图(b)探测器的SEM剖面图;(c)柔性偏振光电探测器实物图;图(b-c)探测器对TM和TE偏振光的响应度;图(f)探测器响应度与入射偏振角度的变化关系。

论文链接:

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsphotonics.5c00279